前247年の【河外の戦い】の後、秦国では荘襄王が亡くなり、まだ13歳だった政(せい)が即位します。これが後の始皇帝です。政はまだ幼かったため、宰相の呂不韋(りょふい)が代わりに政務を取り仕切っていました。

前243年には魏国を支えていた信陵君(しんりょうくん)と安釐王(あんきおう)が亡くなり、魏国が混乱している隙を秦国は見逃しません。

前242年、蒙驁(もうごう)を将として、すかさず魏に侵攻します。山陽(さんよう)や雍丘(ようきゅう)など二十もの城を落として、そこに東郡(とうぐん)を設置します。こうして秦国は斉国と国境を接することになりました。

この頃になると、中華は秦国を中心として動くようになっていました。他国は単独では秦に勝てないほどの国力の差がついていたのです。

函谷関の戦い

前241年、そのような状況下で、再び合従軍が成立します。韓・魏・趙・燕・楚の5か国合掌軍です。盟主は楚で、将は春申君(しゅうしんくん)が選ばれます。

春申君はもともと遊説家でしたが、その才能が楚国の頃襄王(けいじょうおう)に認められて、楚に仕えるようになりました。そして頃襄王の子ども・考烈王(こうれつおう)の時代に、令尹(れいいん)に任じられます。

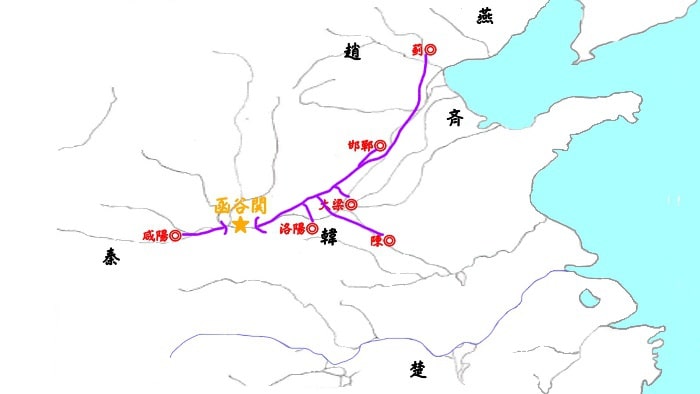

5か国合掌軍はまず、かつて趙の領土だった寿陵(じゅりょう)を秦から奪還して函谷関へと向かいます。秦にとって函谷関は東方からの侵攻を防ぐ重要な役割を果たしていた関所であり、合掌軍にとってはどうしても落とさないといけない要衝でした。

一方、合掌軍は本軍とは別に別動隊を南から差し向けて、秦の国都・咸陽(かんよう)へ迫ろうとしていました。趙・楚・魏・燕の4か国軍を率いた、趙の主将・龐煖(ほうえん)は、合掌軍の函谷関攻めと連動するように、秦の蕞(さい)へ攻め寄せます。

こうして秦は絶体絶命の危機に陥りますが、必死に函谷関で迎撃にあたる秦軍の前に、合掌軍は苦戦します。時間が経つごとに少しずつ秦軍が押すようになり、結局は合従軍が敗走を余儀なくされました。

また蕞を攻めていた別動隊も、蕞を落としきることができずに途中で引きあげています。

こうして函谷関の戦いは合従軍の敗北に終わり、以降、合掌軍が結成されることはありませんでした。

なお龐煖は兵を引き上げたその足で、秦と同盟関係にあった斉へ侵攻して、饒安(じょうあん)を奪っています。

春申君の落ち目

函谷関の戦いの後、合従軍の敗北は全て春申君に責任があるとされて、春申君は考烈王の信任を失い徐々に疎まれるようになります。

春申君は趙の食客(しょっかく)の李園という男の妹を愛妾としていました。愛妾とは今でいう正妻ではない、生活の面倒を見る愛人みたいなものです。やがてその愛妾が春申君の子を身ごもると、彼女からこうそそのかされます。

私を王に献じ、私が男子をなせば、あなたの子が王となり楚はあなたのものになります。

これは当時、考烈王に子がなかったことに付け込んで出世しようとした李園の入れ知恵でした。この頃すっかり老いぼれてしまっていた春申君は、欲に溺れてこの策に乗ってしまいます。

李園の妹は無事に男子を出産して、李園は王后(おうこう)の兄として着実に出世します。しかし春申君に陽の目が当たることはありませんでした。

前237年に考烈王が病で没すると、春申君の子は王として即位します。これが幽王(ゆうおう)ですね。しかし春申君は李園の放った刺客によって亡き者にされてしまうのです。春申君の最期はなんだが哀れですね。

司馬遷の『史記』に関する大きな流れをまとめた記事はこちらです。